꿈(Dream)과 꿈(Nightmare)의 소설적 등장. 편혜영의 『아오이가든』 중심으로.

- 르네상스 21C

- 2020년 9월 14일

- 2분 분량

꿈만큼 다양한 의미와 감정을 내포하는 단어가 있을까. 세계 대부분의 언어에서 ‘꿈’이란 단어는 보통 생물학적으로 나타나는 기억의 재발현과 더불어 희망, 헛된 것, 몽상을 의미한다. 꿈만 같아. It was just a dream. 夢を見た. 언어가 다른 이 세 가지의 문장은 동일하게 꿈이란 단어를 주로 두고 있지만 그 뜻과 내포하는 감정은 서로 상이하다.

혹은 이러한 해석 또한 가능하다. 잠과 죽음은 많은 부분에서 닮아있다. 잠과 죽음에는 대상이 그 순간에 빠지는 순간 시간이나 주변을 인지할 수 없음과 다시는 눈 뜨지 못할 수도 있다는 불확실성이 존재한다. 잠은 죽음의 연장선상에 있는, 우리가 흔히 ‘영원한 잠’이라 부르는 죽음을 은유하는 또다른 언어이다. 이러한 잠에서 발현되는 꿈은 인간에게 어떠한 의미를 남겼을까? 우리가 다들 알고 있듯 ‘꿈 같다’는 말에는 환상적이고 현실 같지 않은 현실이라는 뜻을 담고 있으며 ‘꿈 같은 소리’는 허구적이고 일어날 수 없는, 거짓된 것을 의미한다. 그에 비해 ‘나의 꿈’은 그 가능성을 점칠 수 없으며 그저 인간이 희망하는 것을 뜻한다. 이 중 우리가 살펴볼 것은 ‘꿈 같다’와 ‘꿈 같은 소리’를 섞어 만들어낸 편혜영 작가의 단편선 『아오이가든』에 있다.

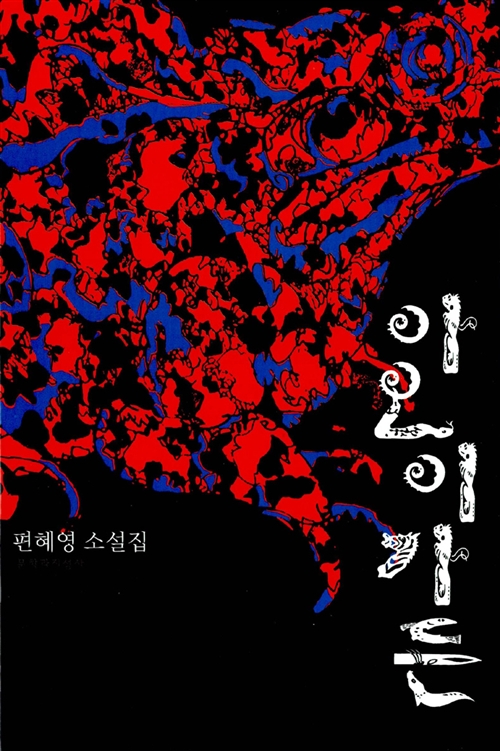

등단 당시 한국 문학에 ‘하드고어’의 획을 그으며 등장한 편혜영 작가의 첫 단편선 『아오이가든』에는 꿈만 같은 광경이 주로 펼쳐진다. 가장 먼저 등장하는 「저수지」의 경우 저수지에 사는 괴물과 온몸이 썩어 문드러지는 세 아이의 환상과 죽음, 실재와 삶의 경계에서 서술되는 이야기, 표제작인 「아오이가든」은 멸망해가는 세계에서 돌연 월경이 다시 시작된 어머니와 개구리를 낳는 누나, 마지막에는 스스로가 개구리가 되어 난간 밖으로 떨어지는 나의 등장까지. 편혜영 작가는 현실과 망상이 구분되지 않는 가히 악몽적인 소설을 발표했다.

본 단편선에는 독자조차 현실과 꿈을 구분하지 못하는 형태를 볼 수 있다. 완전히 꿈에 존재하는 것도 아니고, 분명 여기까지가 현실이라고 생각했는데 다시 되짚어보면 그것조차 꿈인 이야기이다. 그것이 가장 두드러지는 단편 「문득,」과 「누가 올 아메리칸 걸을 죽였나」를 살펴보자. 「문득,」의 첫 문장은 한 남자가 낚시터에서 여성의 시체를 발견하는 것으로 시작한다. 첫 문장부터 누군가가 죽었다. 그리고 우리는 누군가가 죽은 사건은 이미 끝났다고 생각하게 된다. 일종의 서술 트릭인 셈이다. 이후 소설을 이끌어나가는 여자 직원은 분명 자신을 인지하며 세계를 느끼고 있으니 살아있는 존재라고 생각하는 것이다. 그러나 마지막 문장을 보면 알 수 있듯 아마 이 여자가 낚시터에서 끌어 올려진 빨간 스웨터의 여성임을 알 수 있다. 우리는 살아 있다를 세계와 연결되어 있다고 인지했기 때문에 여성을 시체로 보지 않았다. 분명 소설에서는 죽은 존재조차 말을 할 수 있음에도 ‘영원한 잠’에 빠졌다고 인지함으로서 그녀를 현실로 받아들인 것이다. 이 부분부터 우리는 현실과 꿈의 경계에서 발을 헛디디기 시작한다. 그녀가 ‘현실’과 상호작용한 어디까지가 현실이고 어디까지가 꿈인지 독자는 알 수 없게 된다.

조금 더 깊게 들어가 보자. 「누가 올 아메리칸 걸을 죽였나」는 꿈이라기보단 환각에 가까워 보이기도 한다. 살인을 한 번 저질렀거나, 두 번을 저질렀거나, 혹은 그저 망상으로 복수하는 카타르시스에 중독되었을지도 모르는 이 세탁소의 배달부 남성은 자신이 읽던 소설과 현실의 여성 고객, 자신의 어머니를 혼동한다. 여기까지 보면 단순히 환각 증세와 망상증이 있는 범죄자에 대한 이야기라고 생각할 수 있겠으나 이 단편이 수록 되어 있는 책은 기괴한 망상을 토대로 서사를 전개하는 편혜영의 『아오이가든』이다. 가장 현실적인 단편에서조차 편혜영의 악몽(Nightmare)은 현실과의 벽을 뭉개버린다.

편혜영의 『아오이가든』, ⓒ문학과지성사

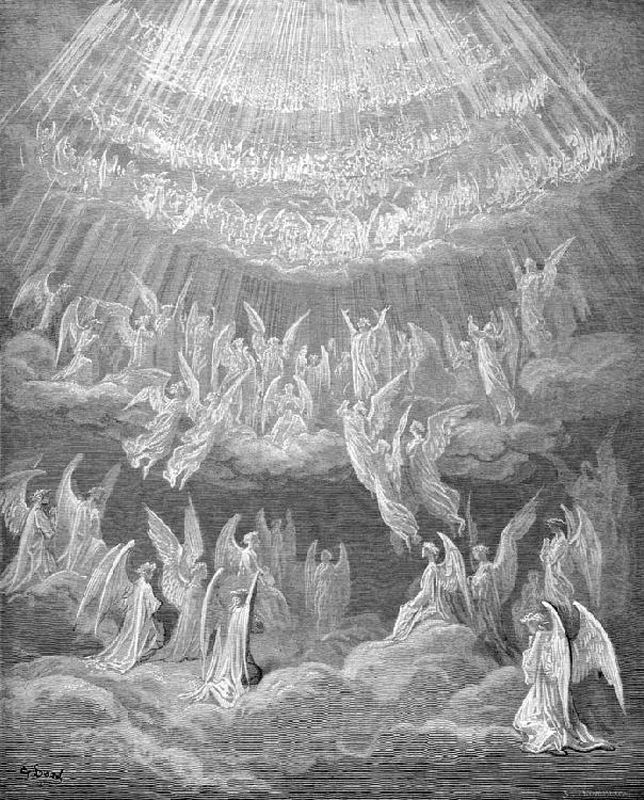

평론가 이광호는 『아오이가든』을 ‘현실의 악몽을 극한까지 몰고 감으로써 인간의 문명 세계 전체를 지옥도로 그려내는, 일찍이 지옥의 세계를 묘사한 단테적 상상력’이라고 설명한다. 이광호의 해설에서도 언급되었듯 그녀 이전에도 지옥과 연옥, 천국을 묘사해낸 단테의 꿈 같은 서사시 『신곡』이 있었다. 편혜영 작가는 악몽을 중점적으로 선택했다면 단테는 악몽(Incubo)에서 꿈(Sogno)으로 바뀌어 간다. 이탈리아어인 Incubo가 몽마(악마)에서 유래되었음을 생각해보면 적절한 해석이라고 볼 수 있겠다.

단테 『신곡』의 삽화, ⓒ한길사

이외에도 꿈에 관련된 소설과 시는 다양하고 무궁무진하다. 단순 문학에 귀결되지 않더라도 현실과 꿈의 경계가 무너지는 〈매트릭스〉나 단순히 꿈을 이루고 싶어하는 〈프랑켄슈타인〉도 해당 될 수 있겠다. 꿈과 관련된 새로운 예술작품을 찾아보는 건 어떨까? 그것이 악몽이라도, 길몽이라도 말이다.

w. 2824 이해솔

韓国で書かれるこの種の小説が本当に好きです。 ピョン·ヘヨン作家の『アオイガーデン』も読んでみたくなりました」 コラムはありがとうございます。

언어가 이렇게 다를 수 있단 걸 세삼 채감하네요. 꿈이 Dream, Nightmare 두 개로 나뉘어져서 분석되는 게 재밌어요. 아오이 가든이라기에 파란 가든이라고 자연스럽게 직역해서 일본인이 쓴 작품인 줄 알았는데 편혜영 작가님 작품이란 걸 알고 놀랐습니다.