놀이와 문학

- 르네상스 21C

- 2020년 12월 16일

- 2분 분량

문학과 놀이의 거리는 생각보다 가깝습니다. 비슷한 점이 많죠. 하지만 보통은 아예 다른 접점이 없는, 정반대의 것이라고 생각하기 쉽죠. 문학하면 독서가 떠오르고, 놀이라 하면 게임이 떠오르기 마련이니까요. 그렇다면 문학과 놀이는 어떤 부분에서 얽혀있는 걸까요?

놀이란 뭘까요? 놀이는 일반적으로 인간이 재미를 얻기 위해 하는 활동을 말합니다. 어떻게 보면 문학이 놀이 그 자체일 수도 있습니다. 문학과 독서를 통해 재미를 얻는 사람들에게 말이죠. 또 놀이는 문학 속에 등장하여 말하고자 하고 표현하고자 하는 의미를 더 살려주기도 합니다. 있죠. 최근에는 놀이에 문학을 접목시키고 문학에 놀이를 접목시키는 형태가 점점 늘어나고 있습니다. 소설을 원작으로 하는 게임들이 나오고 게임 형식을 갖춘 게임소설이 점점 많이 보이고 있어요.

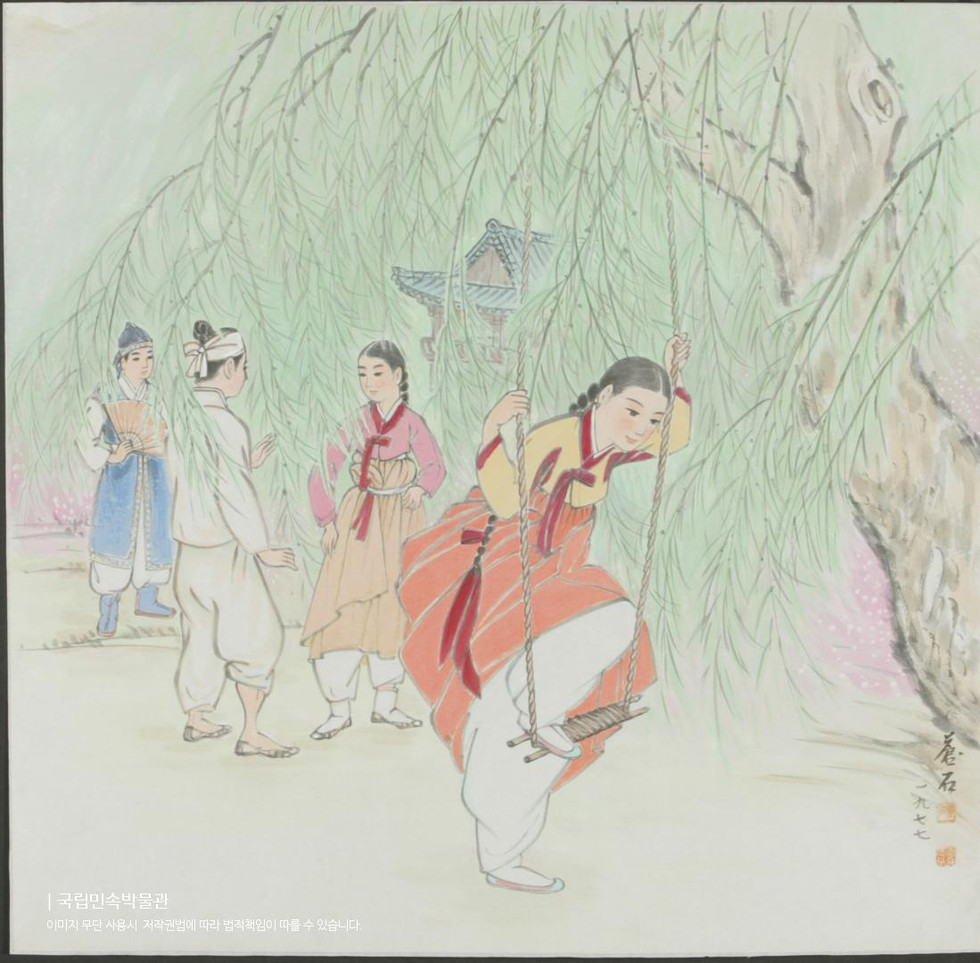

사실 문학 속 놀이가 등장하는 건 최근 일이 아닙니다. 우리 모두가 아는 판소리계 소설인 『춘향전』에서도 놀이가 나오죠. 춘향이가 광한루에서 그네를 뛰는 장면이 그렇습니다. 그네뛰기는 한국의 정서를 잘 보여주는 오랜 전통을 지닌 민속놀이입니다. 18세기의 시인 신광수와 소설가 계용묵은 조선의 정서를 가장 잘 보여주는 놀이가 그네라고 강조합니다. 그들은 그네뛰기는 여성의 놀이로써, 그네를 타는 풍경이야말로 조선 여성들만이 보여줄 수 있는 유희적 매력과 심미적 쾌감을 마음껏 발산시키는 한 편의 시와 같다고 했습니다. 또한 조선다운 아름다움을 보여주는 특색이 여성의 그네뛰기에 있음을 발견하고 이를 찬미한 글을 쓰기도 했습니다. 『춘향전』에서 춘향이의 매력과 아름다움을 표현하기 위해 그네를 뛰는 장면을 넣은 것이죠.

사실 이런 놀이는 근대 문학에서 가장 많이 볼 수 있습니다. 놀이는 필연적으로 문화의 일반적인 특징을 반영하며 어느 특정한 시기의 사회적 지표를 제공하기 때문에 현실을 풍자하고 비판하는 문학작품이 많았던 근대에 가장 놀이가 많이 활용된 것이죠. 『문학성과 게임』에서는 놀이성을 심리주의와 구조주의를 결합한 이론이라고 봅니다. 근대문학 작가 중 하나인 이상은 소설에서 기호놀이를 통해 자신을 다르게 만들어 실제세계를 벗어나려고 합니다. 이때 공포에서 떨고 있는 존재에서 벗어나 현실을 조롱할 수 있게 됩니다. 따라서 이상 문학은 본질적으로 하나의 놀이 행위라고 볼 수 있다고 말합니다.

또 요즘에는 문학의 한 종류로 소설, 시, 희극, 영화 시나리오뿐만 아니라 디지털 시나리오, 특히 게임 시나리오가 점점 떠오르고 있습니다. 게임은 더 이상 놀이가 아닌 새로운 서사 양식으로 각광 받으며 문학성이 가미되고 있는 것입니다. 게임 시나리오가 소설을 게임으로써 시각화한 것이라면 게임 소설은 게임을 소설로써 텍스트화한 것입니다. 그러니 게임 시나리오와 게임소설이 함께 떠오르는 것은 당연한 일이죠. 또 외국에는 소설을 원작으로 하는 게임들이 많습니다. 셜록홈즈 시리즈나 매트로 2033와 같은 게임들은 소설의 매력에 더해 시각적인 특징이나 액션을 즐길 수 있어 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

놀이와 문학은 더 이상 별개의 것이 아닙니다. 게임을 즐기는 사람도 문학을 즐길 수 있고 문학을 하면서 놀이를 함께 즐길 수도 있죠. 책을 읽을 때 놀이의 문학성을 찾아보거나 게임을 하면서 스토리나 시나리오에 관심을 가져보는 건 어떨까요. 더욱 큰 즐거움을 느낄 수 있을 거예요.

※참고 및 출처- 문학과 게임: 한국문학의 게임성

한국 고전문학 작품 속에 나타난 놀이문화의 실제와 의미

게임 시나리오-(https://weekly.donga.com/List/3/all/11/77082/1)

W. 2819 애송

댓글